突然キレる、パニックを起こす、スイッチが入ると人が変わったように攻撃的になる等、関わるうえでどのように理解し対応すべきか非常に難しい人たちがいます。

こうした人たちの中には、愛着障害を抱えている人が多いと感じる一方で、ADHDとも思える行動が見られる場合もあります。

それでは、ADHDと愛着障害にはどのような類似点と違いがあると考えられているのでしょうか?

そこで、今回は、ADHDと愛着障害の違いについて、それらの類似点と鑑別点を説明していきながら、なぜ類似点と鑑別点といった理解が重要なのかを臨床発達心理士である著者の経験談を踏まえて理解を深めていきたいと思います。

今回参考のする資料は「辻井正次(監修)(2014)発達障害児者支援とアセスメントガイドライン.金子書房.」です。

愛着障害について

愛着障害は、「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」と「脱抑制型愛着障害」とに分類されます。

前者が、人に対して過度に警戒するなどの特徴があり、後者が、人に対して過度になれなれしいなどの特徴があります。

関連記事:「愛着障害の3つのタイプについて考える」

ADHDと愛着障害の違いについて:類似点と鑑別点を踏通して考える

それでは、以下にADHDと反応性愛着障害の類似点と鑑別点についてお伝えしていきます。

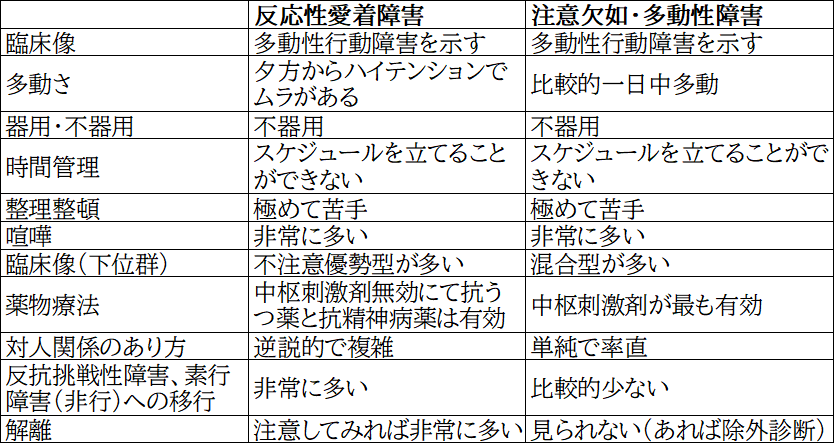

類似点と鑑別点を整理したものが下の図(辻井,2014)になります。

ちなみに、注意欠如・多動性障害(ADHD)と行動特徴の似た、反応性愛着障害との比較になります。

ざっとこの図を見ると共通している要素が多くあることがわかります。

例えば、多動性行動障害が見られる、不器用さがある、スケジュールを立てることが苦手、整理整頓が極めて苦手、喧嘩が多いなど共通の特徴があります。

次に、相違点ですが、どちらも多動ではありますが、日内変動では、反応性愛着障害ではムラが目立ち、非常にテンションの高い状態と、不機嫌でふさぎ込む状態とが交互に見られることが少なくありません。特に、夕方からテンションが高くなりそれが就寝前まで続くことが多いとされています。一方、ADHDは、比較的一日中多動であり、その日の多動に大きな変化がないとされています。

対人関係のあり方は、反応性愛着障害では逆説的で複雑であり、ADHDではむしろ単純で素直という違いあります。

反応挑戦性障害、素行障害への移行に関しては、虐待系の多動で非常に多いとされ、ADHDでは、反抗挑戦性障害への移行は少なくないものの、素行障害への移行は比較的少ないとされています。

最も大切なのが解離の有無だとされています。反応性愛着障害から生じる多動の場合には、背後に解離性の意識障害(些細なきっかけで激怒やパニック、そして大暴れなど)が必ず存在すると言われています。

以上がADHDと反応性愛着障害の類似点と鑑別点になります。

少し説明を省略したところもありますので、詳しく知りたい方がおりましたら、下記の文献を調べてみて下さい。

著者の体験談

最後に私がこの類似点や鑑別点を重要だと考える視点について経験談からお伝えしていきます。

現在、私は療育現場で発達障害児の人たちをサポートする仕事をしていますが、中には、愛着障害と思われる行動を示す児童も見受けられます。

そうした子供たちの中には、一見すると多動で落ち着きながなく、急にキレるなどの特徴を持ちながらも、落ち着いているときには静かであるというある種の二面性を感じる人たちもいます。

最初は、ADHDの特性が強という認識でいましたが、その二面性からどうしても発達の特性のみでは理解できない行動が多く見られました。

そうした中で、ADHDと反応性愛着障害が行動として似ている特徴があるという文献を読み、まさに日々の療育現場で関わる子供の状態像を理解するのに近づいた感じがしました。

ADHDの特性だけでは、不注意や多動・衝動性など特性への理解や配慮が中心的な課題となり(もちろん他の課題もありますが)、そういったタイプのお子さんたちはどちらかというと素直な印象がありました。

そういった意味で、特性を理解し配慮を積み重ねてもなかなか支援の効果が出てこないという人たちも一部おり、それが愛着障害の可能性があると考え始めたきっかけでした。

つまり、もともと持っている発達特性としての行動特徴なのか、あるいは、養育環境など環境要因が影響している愛着障害なのか、あるいは、両者が合わさったタイプなのかという理解が現場で子供たちを理解するためには非常に重要だと感じます。

私は、愛着障害の子供たちやその疑いのある子供たちと関った経験から、愛着障害への理解や対応が現場に出て最も難しい課題だと感じることが多くあります。

だからこそ、今後も他の障害への理解も深めていきながらも、愛着障害という非常に手ごわい関係性の障害についても理解と対応を学んでいこうと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連記事:「ADHDと愛着障害の違いについて【ADHDの背景要因から考える】」

関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」

愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介

関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」

関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」

辻井正次(監修)(2014)発達障害児者支援とアセスメントガイドライン.金子書房.