〝折り合い″とは、自分と他者との間で〝双方が納得できる妥協点を見つける″などとも言われています。

発達障害児支援の現場でも、子ども同士が〝折り合い″が必要となる場面が多くあります。

それでは、〝折り合い″をつける力には、どのような能力が必要となるのでしょうか?

そこで、今回は、〝折り合い″をつける力の根底を支えているものについて、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

今回参照する資料は「森口佑介(2021)子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か.PHP新書.」です。

〝折り合い″をつける力の根底を支えているものとは?

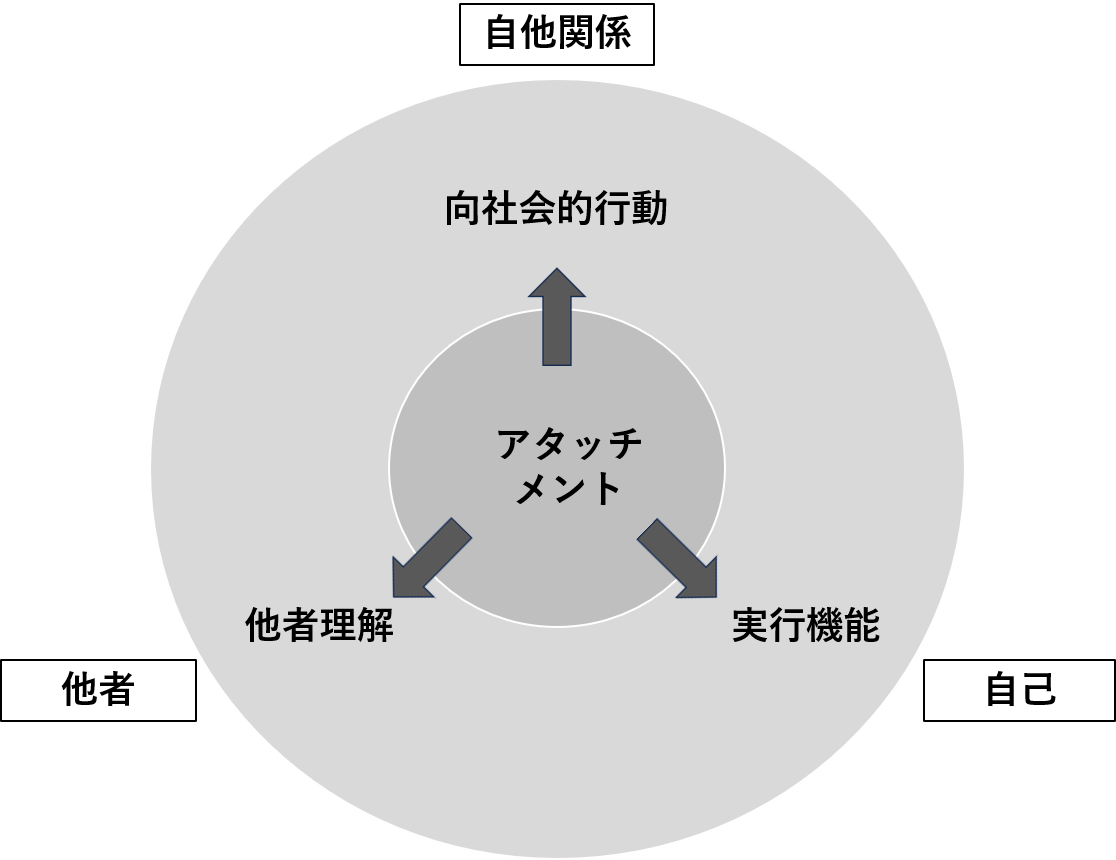

著書の中では、〝「自分や他者と折り合いをつける力」のモデル″が紹介されています(以下の図は、著書を引用)。

図から、〝自分もしくは他者と折り合いをつける力″には、アタッチメントを中心として、実行機能、向社会的行動、他者理解へと広がっていることがわかります。

以下、用語説明。

- アタッチメントとは、〝養育者との情緒的な絆のこと″を言います。

- 実行機能とは、〝遂行能力、やり遂げる力のこと″を言います。

- 向社会的行動とは、〝他者の利益を意図した自発的行動のこと″を言います。

- 他者理解とは、〝心の理論のことであり、心の理論とは、他者の心的状態を推論する能力のこと″を言います。

このモデルの中で大切な点があります(以下、著書を引用)。

このモデルで大事なことは、中核にあるアタッチメントから、表面にあるスキルへと発達していくことが想定されている点です。

つまり、〝自分もしくは他者と折り合いをつける力″の根源は、アタッチメントが軸となっていると言えます。

アタッチメントが基盤となり、そこから、自他についての理解が広がり・深まっていくということです。

そのため、折り合いをつける力を長期的に育む上で、愛着(アタッチメント)の視点が鍵になると言えます。

愛着形成で大切な視点は、養育者(親に限定せず)との一対一での安定した情緒的絆を結ぶこと、そして、関わる時間以上に質が大切だと考えられています。

これらに関するお勧め記事は以下です。

関連記事:「愛着関係で大切なこと【愛着対象は親でなくても良い】」

関連記事:「愛着(愛着形成)で大切なこと【関わる時間よりも質が重要】」

著者の経験談

著者はこれまでの療育経験を通して、〝自分もしくは他者と折り合いをつける力″があると感じる子どもたちにはある共通点があると考えています。

それは、人への信頼関係の基盤が安定している子どもたちです。

人への信頼関係が安定していると、関わるスタッフとも関係性を構築しやすく、そして、関係性を発展させていく中で、〝折り合い″のつけ方もうまく見出すことができるようになると思います。

この感覚を持っていた著者は今回参照した〝「自分もしくは他者と折り合いをつける力」のモデル″を見たときにある種の納得感を得ました。

つまり、〝折り合う力″は、様々な能力が影響しており、その根底にはアタッチメントがあるという感覚です。

自分を大切にできる子ども、他者からの愛情をしっかりと感じている子どもは、自他の認識が高いため、自分と他者と大切にしながら相互の妥協点を感覚的に見出す力があるのだと思います。

もちろん、個人差はありますので、個々に応じた支援・配慮は必要不可欠です。

ここでは、〝折り合い″をつける力には、様々な能力が影響しており、その根底にはアタッチメントがあると著者の経験則からも納得できるということを伝えしておきます。

以上、【〝折り合い″をつける力の根底を支えているものとは?】発達障害児支援の現場から考えるについて見てきました。

〝折り合い″をつける力の構造を深く理解していくことは、子どもたちへのより良い支援に繋がっていくのだと思います。

私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も〝折り合い″という言葉の背景にある要因にまでしっかりと目を行き渡らせていけるように、実践からの学びを継続していきたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

折り合いとは何か?折り合いをつける力の重要性とは?実際の療育現場で見られる支援例とは?に関するお勧め記事は以下です。

関連記事:「【〝折り合い″をつける力の重要性】発達障害児支援の現場から考える」

森口佑介(2021)子どもの発達格差 将来を左右する要因は何か.PHP新書.