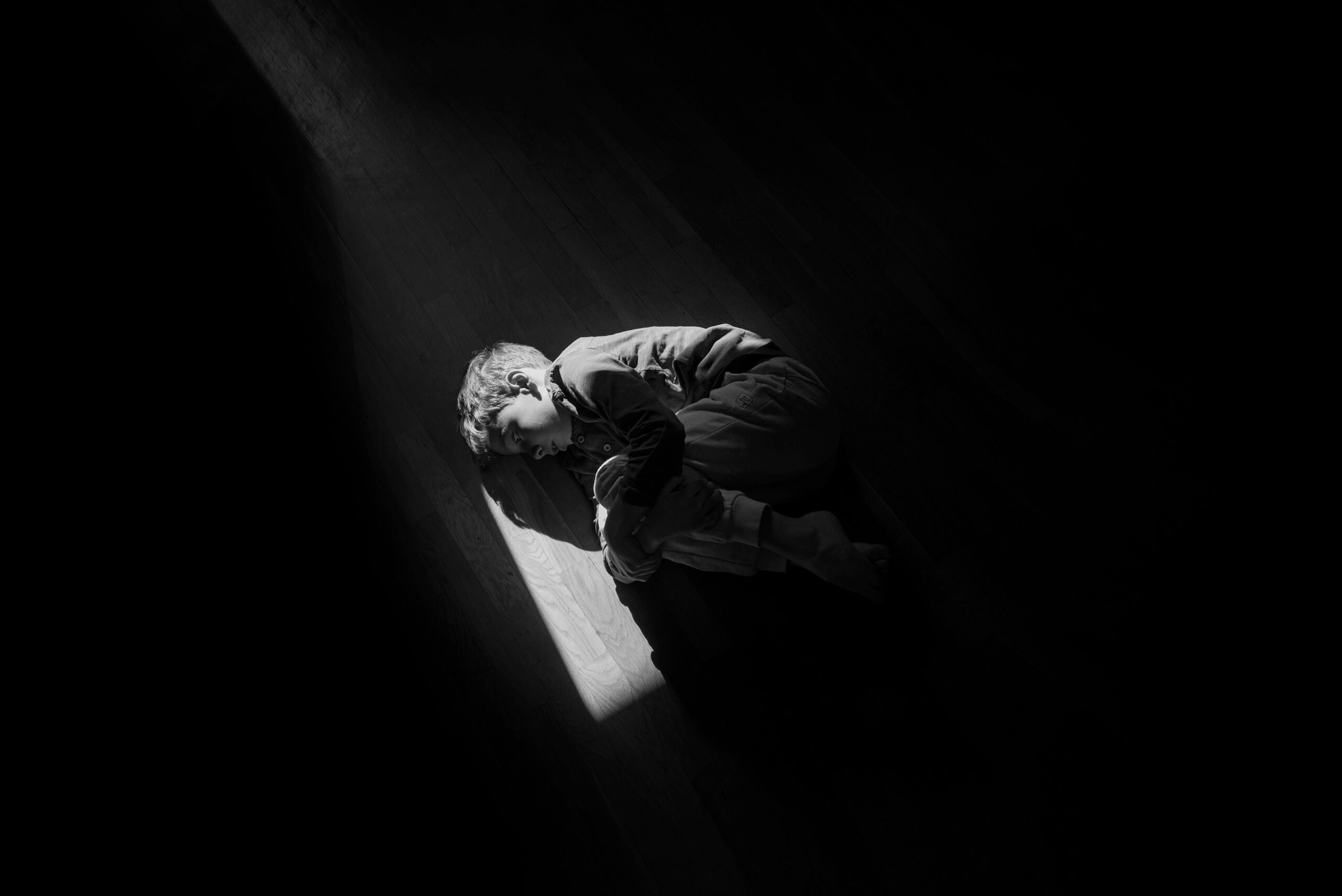

愛着障害の背景の一つに〝ネグレクト″があります。

〝ネグレクト″とは、いわゆる〝育児放棄″のことですが、例えば、食べ物を与えてもらえない、清潔にしていない、体調が悪くても病院に連れていかない、感情面へのサポートをしないなど、一種の虐待と言われています。

このように、〝ネグレクト″は、安定した愛着形成を困難とし、その結果、愛情のエネルギーが不足してしまう状態に繋がっていきます。

そのため、意欲(行動)のエネルギーも不足してしまうことで、〝不登校″に繋がる可能性が出てきます。

このように〝ネグレクト″は、子どもが安心して日々を生活していくことを困難とし、さらには、生活リズムを大きく崩す要因となっていきます。

それでは、生活リズムが乱れると、なぜ、不登校に繋がっていくのでしょうか?

そこで、今回は、生活リズムが乱れると不登校に繋がる?について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら、愛着障害(ネグレクト)の視点を通して理解を深めていきたいと思います。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

今回参照する資料は「米澤好史・松久眞実・竹田契一(2022)特別支援教育 通常の学級で行う「愛着障害」サポート 発達や愛着の問題を抱えたこどもたちへの理解と支援.明治図書.」です。

【生活リズムが乱れると不登校に繋がる?】愛着障害(ネグレクト)の視点を通して考える

以下、著書を引用しながら見ていきます。

早寝早起きという生活リズムの確率はこうすれば必ずいい気持になるというわかりやすい安心基地づくりのパターンなのです。

著書の内容を踏まえると、早寝早起きや基本的な食習慣といった生活リズムの安定さは、子どもにとっての安心基地形成のパターン、つまり、心地良さを感じるパターン作りだと言えます。

養育者が子どもの生活リズムを整えることは、日々の生活において、子どものことを気にかける多くの点が出てきます。

例えば、〝しっかりと寝れているのだろうか?″〝食事はしっかりととれているのだろうか?″〝体調が悪い所はないだろうか?″など様々な点を気にかけながら生活リズムを整えていく必要があります。

子ども側から見ると、生活リズムが整うことで、心地良さを感じることができため、自然と愛情のエネルギー→意欲(行動)のエネルギーが高まっていくと言えます。

逆に、冒頭でも記載したように、〝ネグレクト″があると、生活リズムが乱れ、愛情のエネルギーの不足→意欲(行動)のエネルギーの不足といった状態に陥り、結果、不登校など二次的な問題に繋がる可能性が高まると言えます。

一方で、生活リズムが乱れ子どもが〝不登校″となっている状態の中には、〝依存症(アディクション)″の問題も見れると考えられています。

詳しくは、〝依存症″の一つである〝ゲーム依存″と〝愛着障害″に関する以下の記事を参照して頂ければと思います。

関連記事:「ゲーム依存と愛着障害の関係について:療育経験を通して考える」

著者のコメント

私たちが、日々を安心・安定して生活していくためにも、生活リズムが非常に大切だと言えます。

著者の過去を振り返って見ても、生活リズムが整っている状態の方が、意欲のエネルギーが高まっていることは明らかだと言えます。

逆に、生活リズムが大きく乱れると、やる気や意欲は大幅に衰退していきます。

そして、今回見てきたように、特に、子どもにおいては、生活リズムを整えることが安心感を生み、愛情のエネルギーと意欲のエネルギーを引き出すことに繋がっていくのだと言えます(大人と異なり関わり手の調整・配慮が必要なため)。

この点に関しては、先に見たネグレクトの例なども踏まえると愛着の視点がとても重要になってくると言えます。

子どもは、自分のことを大切にしてくれる人の存在、そして、その人が、自分の生活を整える手助けをしてくれることで、生活リズムが整い、気持ちが安定していき、その結果、外界に向けての行動意欲が増加していくのだと思います。

このようなパターンを確立できることは、不登校や依存症からの改善に繋がっていくのだと言えます。

もちろん、生活リズムを整える以外の要因において、不登校や依存症になるケースもありますので、慎重に二次的な問題の要因を把握していく必要はあると言えます。

以上、【生活リズムが乱れると不登校に繋がる?】愛着障害(ネグレクト)の視点を通して考えるについて見てきました。

今回は、愛着障害といった愛着の問題が、生活リズムの悪化に繋がること、その結果、不登校などの二次的な問題が生じる可能性がある点について見てきました。

愛着障害からくる不登校には、様々なパターンがあると言われています。

そのため、様々なパターンを理解していきながら、不登校の背景について理解を深めていくことが大切だと言えます。

私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も愛着障害と不登校との関連性について学びを深めていきながら、実際の現場にその知見を役立てていきたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

関連記事:「愛着欲求を満たすことの重要性-療育経験を通して考える-」

不登校に関するお勧め書籍紹介

関連記事:「不登校に関するおすすめ本【初級編~中級編】」

愛着障害に関するお勧め書籍紹介

関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」

米澤好史・松久眞実・竹田契一(2022)特別支援教育 通常の学級で行う「愛着障害」サポート 発達や愛着の問題を抱えたこどもたちへの理解と支援.明治図書.