療育現場では、子どもたちの関心を引くために、様々な遊びの思考錯誤が必要になります。

遊びのヒントは保育本やネットなど参考になるものは色々とありますが、発達につまずきのある子どもたちに対しては、保育者側がもとの遊びをアレンジするなどの工夫が必要になります。

私自身、療育施設での経験を通して、障害の子どもに応じた遊びの思考錯誤を色々としてきました。

そこで、今回は、私がいた療育施設でよく行っていた「ふわふわクジラ遊び」について、遊びの内容や作り方などをお伝えしていこうと思います。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

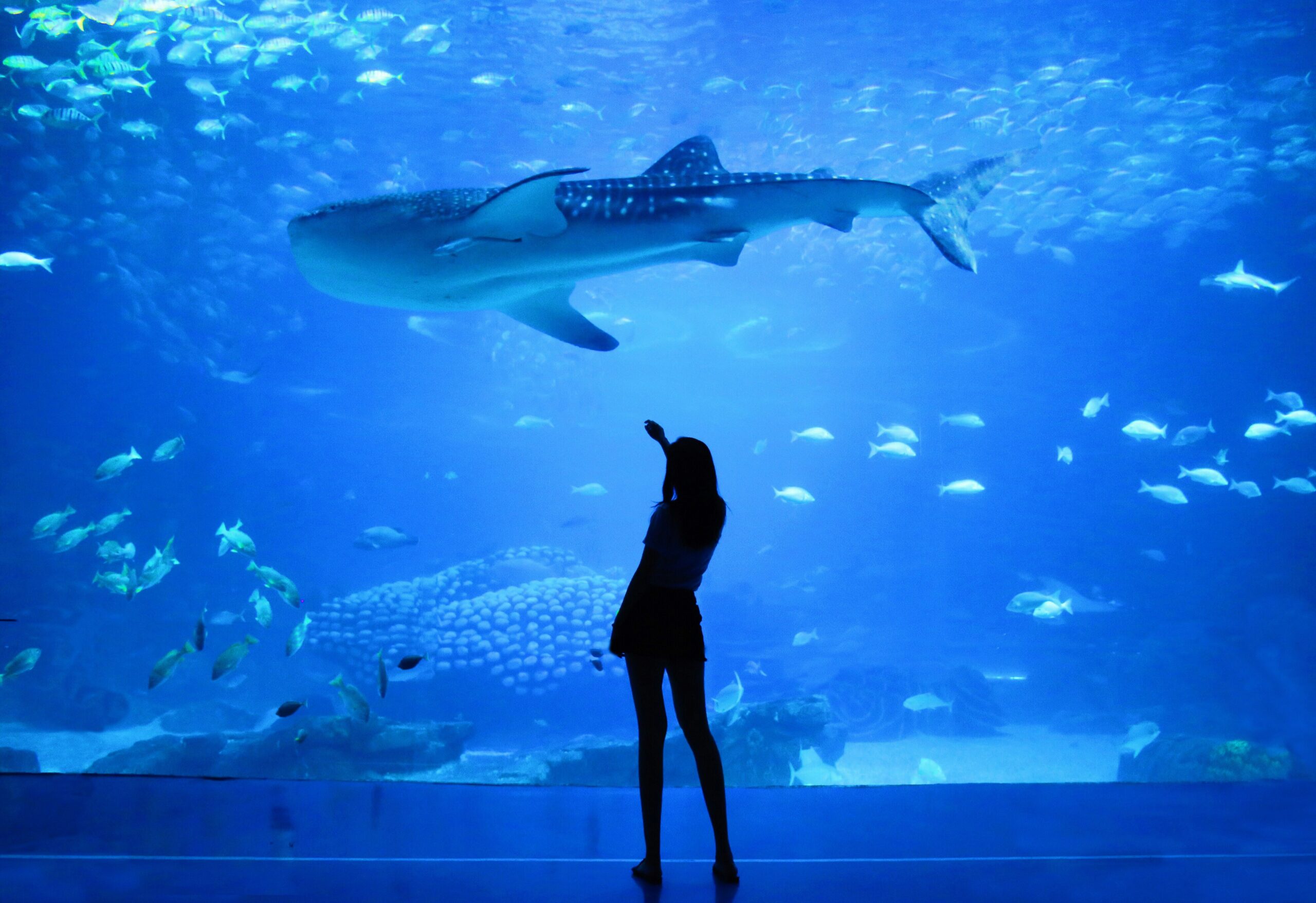

発達支援(遊び編):「ふわふわクジラ遊び」

「ふわふわクジラ遊び」は、ビニール状の大きな袋をクジラに見立てて作り、それを飛ばしたり、乗ったりして遊ぶものです。

名前の由来は、正直なところよくわかりませんが、私がいた療育施設ではそう呼んでいました。

作り方ですが、大きなビニール袋数枚と透明テープを用意します。次に、ビニール袋の下の面をハサミで切ります。それを他のビニール袋と繋げ、外側をビニールテープで貼ります。これを3~4枚ほど繋げ、上下をテープでしっかりととめます。そして、連結したビニールの下部に空気を入れる穴をあけます。

次に、連結した大きなビニールの外側に画用紙などを使用してクジラに見立てていきます。注意点として、装飾は紙を使用し、できるだけ軽量にした方がその後の遊びで飛ばしたりするときにうまくいくかと思います。重くなると飛ばした際に、すぐに落下します。

また、ビニールの中に、カラーテープなどを細かく切ったものを入れると、完成したときにとても綺麗です。私は時々、金や銀の折り紙などを細かく切っていれました。

最後に、空気を入れます。私がいた療育施設には送風機といって風を送る装置がありましたが、うちわなどで扇いでもいいかと思います。その際に、ビニールの下部は風を送るために大きめに穴をあけておく必要があります。そして、空気を入れた後に、ビニール下部を結ぶあるいはテープでとめて完成になります。

「ふわふわクジラ遊び」は、クジラに見立てたネーミングからきていますが、クジラ以外にも、竜やロケットなど色々と作りました。

遊び方ですが、まずは大人が飛ばして遊ぶ方法があります。

空気の入り具合や装飾の重さによってよく飛ぶものとそうでないものなど違いがでますが、よく飛ぶと、クラスの端から端まできれいに飛びます!

こうした飛ぶ様子を見て子どもたちの中には大喜びする子どももいます!また、飛ばしてみる子もでてきます。

クジラが落ちないようにクラス全体を使ってたくさん飛ばして遊ぶのも非常に盛り上がる遊びの一つでした。

また、クジラに乗って遊ぶ方法もあります。

空気がしっかり入っていて、空気が漏れないようにしっかりとテープなどで固定されていると、子どもたち複数が乗ることができます。トランポリンのような弾力は乗っていて気持ちがいいです!子どもたちも他の子どもにつかまるなどして上手に乗っていました。

次第に空気が抜けてきたり、どこかが破けて空気が抜け、クジラが小さくなりますが、その過程もどこまで乗り続けられるかなど、遊びとしては楽しめる要素かと思います。

私のクラスでは乗って遊ぶのが好きな子が多く、次から次へと子どもたちが乗ってくるため、すぐに空気が抜けてしまってました。ですので、事前に何枚か用意していました。

以上が「ふわふわクジラ遊び」の説明になります。

「ふわふわクジラ遊び」は、私がいた療育施設では定番の遊びでした。空気が入って大きくなる楽しさ、飛ばす楽しさ、飛んでいる様子を見る楽しさ、乗る楽しさなど、楽しみ方も色々あるかと思います。中には、空気を入れるところを手伝ってくれる子どももいました。

遊びが終えた後にも、これらのビニールを再利用して、小さな空気の入ったビニールでバレーごっこをしたり、ビニールでトンネルを作ったりして遊びました。

様々な遊びを創意工夫することはとても大切です。そして、一つの遊びの中にも複数の楽しみ方があります。また、遊びを通して、子どもたちの発達を理解することにも繋がります。

こうした視点を広げていくことは、より良い発達理解と発達支援に繋がると思います。

今後もこれまで取り組んできた「遊び」を振り返りながら、今の現場での実践に役立てていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

療育における遊びのレパートリーに関する記事

関連記事:「発達支援(遊び編):療育施設での遊びのレパートリーについて」

遊びに関するお勧め書籍紹介

関連記事:「療育(発達支援)に役立つ遊びに関するおすすめ本【初級~中級編】」