文科省の定義によれば、〝不登校″とは、「なんらかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されています。

令和5年度の文部科学省の調査のよれば、不登校の生徒数は増加傾向にあり、中でも、中学生が最多であり、小学生の不登校児の数も年々増加しています。

不登校に関するニーズは年々高まっている中で、不登校に至る背景も多様化しています。

それでは、不登校を理解していく上でどのような知識が必要になってくるのでしょうか?

そこで、今回は、不登校を理解する上で非常に役立つおすすめ本6選【初級編~中級編】について紹介していきます。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

実際にこれから紹介する本を通して著者自身、不登校の理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。

ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

1~6の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。

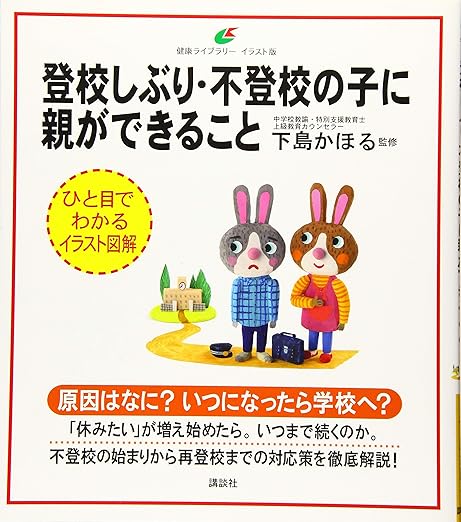

1.登校しぶり・不登校の子に親ができること

中学校教諭・特別支援教育士・上級教育カウンセラーである〝下島かほるさん”監修の本になります。

不登校の原因から対応策に至るまで、イラストや図を活用しながら非常に分かりやすく解説されています。

不登校には3つの段階(不登校開始時期・ひきこもり期・回復期)があり、それぞれの時期に応じた関わりのポイントがあること、また、再登校・進学に向けてのポイント、親の悩みを軽減するポイントなどが記載されています。

不登校に関して最初に学びたいが何を手に取って良いか悩んでいる人にとてもお勧めできる本となっています。

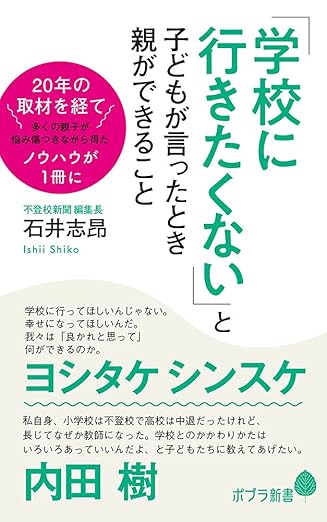

2.「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること

不登校経験者であり不登校新聞編集長の〝石井志昂さん”著の本になります。

この本は、タイトルにある通り、石井さんが20年間の不登校関する取材を通して得た様々なノウハウが形になったものです。

そのため、当事者感がとても色濃く出ており、不登校に関して納得感・実感を持ちながら読み進めることができます。

この本を通して、子どももその親も自分自身を大切にすることを学ぶことができます。

今、不登校で悩んでいる全ての人たちにお勧めできる本となっています。

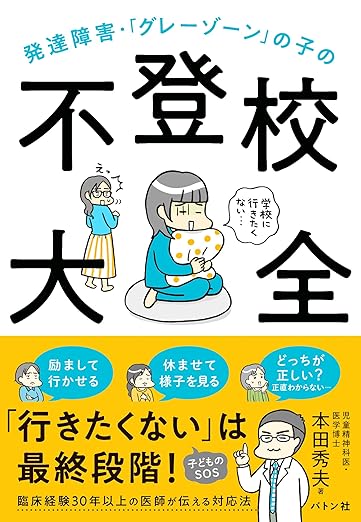

3.発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全

児童精神科医・医学博士の〝本田秀夫さん”著の本になります。

本田秀夫さんは、発達障害領域で大変著名な人ですが、その本田さんが初めて不登校に関する内容をまとめた本になります。

タイトルには、発達障害・「グレーゾーン」の子とありますが、もちろん、発達障害・「グレーゾーン」をはじめ、すべての不登校児に参考になる内容となっています。

不登校の始まりは子どもが取る最終手段、必要な対応策は、休養と相談、親子関係を良好に保つことなど、大切なポイントが豊富に記載されています。

発達障害・「グレーゾーン」も含めて、不登校への理解と対応を深めたい人にとてもお勧めできる本となっています。

4.発達障害の専門医が教える 子どもたちが学校に行けない本当の理由と解決法

どんぐり発達クリニック名誉院長の〝宮尾益知さん”監修の本です。

宮尾さんは、発達障害に関する様々な書籍を出しているなど、発達障害の専門医としてとても有名な人です。

この本では、現在増加し続けている不登校児の背景には、発達障害も関係しているといった視点をもとに、様々な理解と対応策が記載されています。

例えば、ASD・ADHD・LD・グレーゾーンといった特性に応じて生じる学校の問題と対応策などが分かりやすく解説されています。

この本を通して、発達障害に関する理解と不登校との繋がりをより深めることができます。

5.特別支援教育 通常の学級で行う「愛着障害」サポート 発達や愛着の問題を抱えたこどもたちへの理解と支援

愛着障害の専門家である〝米澤好史さん″らによって書かれた本になります。

不登校の背景には、愛着の問題も影響していることを学ぶ最良の本だと言えます。

また、問題の背景だけではなく、対応策のポイントについても、専門的な知識をかみ砕いで分かりやすく解説されています。

愛着障害の児童への対応に加えて、不登校との関連性も同時に学びたい人、特に学校の先生に大変お勧めできる本だと言えます。

6.脇役になれない子どもたち ― 不登校の正体 ―

Amazon不登校カテゴリーランキング1位にもなった本です。

小中学校で長くスクールカウンセラー等をしていた〝桑島隆二さん“著の不登校に関する本です。

現在も増え続けている不登校に関して、〝なぜ、今不登校が増え続けているのか?“といった背景に目を向けていきながら、不登校児が抱える心理面について自己評価、自己肯定感などをキーワードに深く言及している書籍になっています。

終わりが見えない不登校に関して、今の社会・教育が生み出してしまった対応・関わりの問題点などについても多くの示唆を得ることができます。

不登校児への対応・関わり方で悩んでいる全ての人にお勧めできる本です。

関連記事:「発達障害の二次障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」