愛着

愛着 【父親との愛着について】4つの〝父性のタイプ″の違いを通して考える

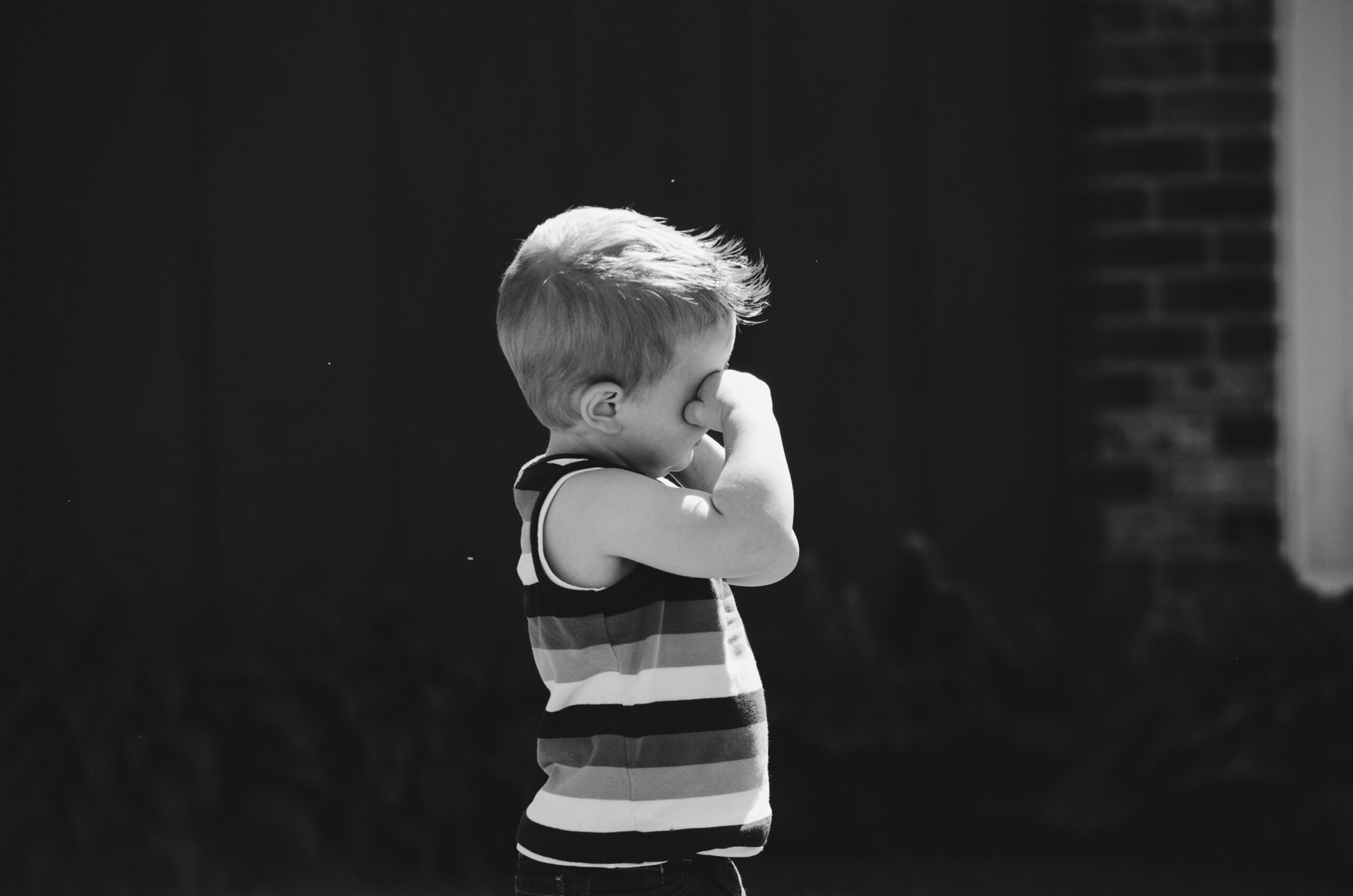

〝愛着(アタッチメント)″とは、〝特定の養育者との情緒的な絆″のことを指します。子どもは養育者との愛着関係を基盤として、その後の対人関係を発展させていきます。子どもとの愛着関係の中で、〝父親″も重要な存在になります。一方で、〝父親″にも様々...

愛着

愛着  愛着

愛着  不安定な愛着

不安定な愛着  不安定な愛着

不安定な愛着  オキシトシン

オキシトシン  愛着

愛着  愛着

愛着  愛着

愛着  幼児期

幼児期  幼児期

幼児期