ADHD(注意欠如多動症)とは、多動性・衝動性・不注意を主な特徴としています。

ADHDにも多動性・衝動性が強くでるタイプ、不注意が強くでるタイプ、両者の特徴が混ざっている混合型など様々なタイプがあります。

不注意に関しては、「忘れっぽい」という特徴があります。

著者が現場で見ているADHD児(ADHD傾向も含め)には、物の管理が苦手、片付けや忘れ物が多いといった特徴がある子どもがいます。

それでは、ADHDの特徴として代表的な「不注意」について、どのような対応が必要なのでしょうか?

そこで、今回は、ADHD児への療育について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、不注意の対応について理解を深めていきます。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

今回参照する資料は、「司馬理英子(2020)最新版 真っ先に読むADHDの本:落ち着きがない、忘れ物が多い、待つのが苦手な子のために.主婦の友社.」です。

なぜ不注意が生じるのか?

以下に著書を引用します。

ADHDの子どもは一連の活動や作業をしているときに必要な(ワーキングメモリー)が弱いという特徴があります。ワーキングメモリーが足りないと、必要なときにいくつかの情報をうまく引き出して活用することができません。

著書ではこうしたワーキングメモリーの弱さが不注意に繋がると述べています。

ワーキングメモリーは脳のメモ帳とも言われています。

つまり、ワーキングメモリーに弱さあるため新しい情報を記憶に残すことが難しいため、うっかりミスなどの不注意が生じるということになります。

著者が見ているADHD児の中にも、その日の予定や遊びのルールなどを説明するも、しばらくすると忘れてしまう子どももいます。

関連記事:「ワーキングメモリの概要:活用されているモデル・学習や発達障害との関連性について」

それでは次に、こうしたADHD児の不注意に対して、どのような対応が必要なのかをお伝えします。

ADHD児への療育:不注意の対応について

著書の中では、思い出すことの重要性を指摘しており、以下の工夫をポイントに挙げています。

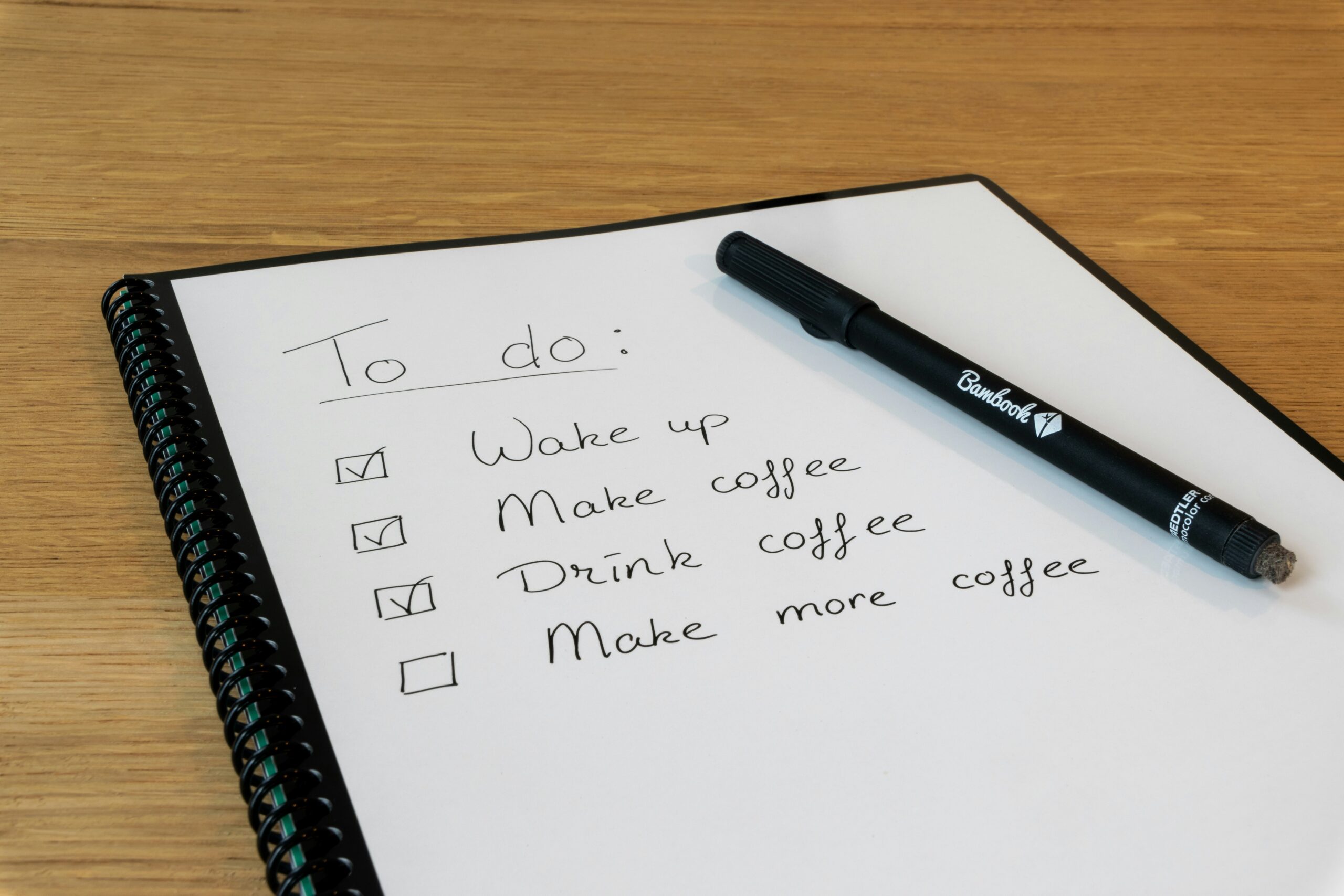

メモの工夫

チェックリスト

持ち物リスト

作業のやり方リスト

著書の内容から重要なポイントは、記憶したい情報をメモに残すこと、やるべきことをリスト化すること、持ち物のリスト化、作業過程のリスト化といった、視覚情報に残すということが言えるかと思います。

ADHD児との関わりで、難しいのは口頭での指示内容を覚えることが難しいということです。

しかし、理解力は高い子も多いため、一見すると口頭での伝えでも大丈夫かと思うこともあります。それが、しばらく時間が経つと忘れているということが多くあります。

上記の視覚的に情報を残すということは、ADHD児だけではなく、知的に遅れのある子や、ASD児(視覚情報処理が有意なケースが多い)にも活用可能です。

また、著者が勤める職場には当事者スタッフの方(成人のASD者・ADHD者など)も多くおります。

そのため、できるだけ業務内容を見える化しています。

例えば、掃除内容のチェックリスト、事務作業内容のチェックリストなどがあります。

こうした視覚化・リスト化によって、作業する内容は何があるのか?どこまで作業が終わっているのか?どこまでいけば完結なのか?といった情報共有に役立ち、全体の作業スピードが上がったという実感があります。

繰り返しになりますが、著書の中では思い出すことの重要性を指摘しています(以下、著書引用)。

ただ、「○○を忘れないで!」というより、「今日は大事なものが何かあったよね?」と子どもに思い出させる練習をさせることが、とても大事です。記憶の倉庫から必要な情報を自分で引き出してくるのは、なかなか難しいのでその脳の回路を鍛えるのです。

こうした大切なことを思い出すための練習はとても大切だと感じます。記憶は思い出すことで強化されるという特徴があるからです。

著者はADHD児に対しては、「何か忘れているものはない?」、「今日確認した予定ではどうなっていたかな?」など、思い出すことを促す声掛けをしています。

こうした対応により、自分から気づいて忘れ物を管理するようになったり、予定を忘れた時に自分から確認しようとする行動が増えたケースもあります。

以上、ADHD児への不注意の対応を述べてきました。

大切なポイントは、視覚情報により、苦手なワーキングメモリーの弱さを補うこと、そして、日々の生活の中で大切なことを思い出させるような声掛けなどのサポートをすることがあります。

私自身、まだまだ視覚情報で補うなどの対応は試行錯誤している点が多くありますが、今後も子どもたちの発達特性に配慮した関わり方を身に付けていきたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

関連記事:「ADHD児への療育-多動性の対応について-」

関連記事:「ADHD児への療育-衝動性の対応について-」

ADHDに関するお勧め書籍紹介

関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【初級~中級編】」

関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【中級~上級編】」

司馬理英子(2020)最新版 真っ先に読むADHDの本:落ち着きがない、忘れ物が多い、待つのが苦手な子のために.主婦の友社.