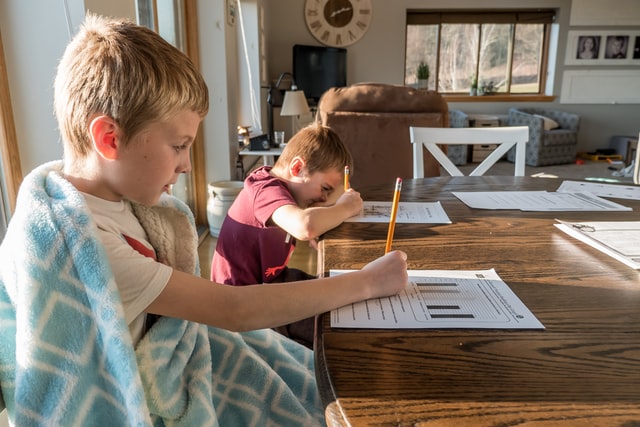

療育の現場で子供たちと関わっていると、手先が不器用なお子さんたちや、全身運動が苦手なお子さんたちが多くいます。

例えば、ハサミなどの道具の使用が苦手、折り紙などの細かい手作業が苦手、縄跳びや自転車など全身運動が得意ではないなど様々なケースがあります。

それでは、学童期において、どのような不器用さの兆候・特徴があると考えられているのでしょうか?

また、どのような支援の視点があるのでしょうか?

そこで、今回は、学童期に見られる不器用さの兆候・特徴について見ていきながら、臨床発達心理士である著者の療育経験も踏まえて、不器用さの具体的な事例や支援のポイントについて伝えていきます。

※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。

今回参考にする資料として、中井昭夫著「特集,そだちからみたおとなの発達障害,Ⅱ・そだちとそだてられ、発達性強調運動症のそだち」を参照していきたいと思います。

学童期に見られる不器用さの兆候・特徴について

それでは以下に、書著を参照しながら、学童期に見られる不器用さについて、どのような兆候・特徴があるか列挙してみます。

- ボタンをうまくはめたり外したりできない

- ボールをうまく投げれない・捕れない

- ボールをうまく蹴れない

- ケンケンができない

- スキップができない

- つま先立ち、片足立ちがうまくできない

- 動きがぎこちない

- 走るのが遅い

- 自転車に乗れない、乗るまでに大変だった

- 大繩跳びに入れない

- 字を書くときに、マス目や行からはみ出す

- 筆圧が強すぎたり、弱すぎたりする

- 字が汚くて何が書いてあるかわからない

- 字を書くのが遅い、時間がかかる

- はさみやコンパス、定規、分度器がうまく使えない

- リコーダーやピアニカなど楽器操作が苦手

- 靴紐などがうまく結べない

- マット運動・平均台、鉄棒が苦手

- ブランコの立ちこぎができない

- ジャングルジムに登らない、苦手

- 身体を使った遊び・体育の時間を避けたがる

- 姿勢が悪く、いすからずり落ちそうな座り方

- よくものを落とす

- よく転ぶ

- 人や物によくぶつかる

- 箸がうまくつかえない

- よく食べ物をこぼす

以上が、学童期に見られる不器用さなど運動に関する内容です。

ざっと見ても細かい動きから、全身の動き、姿勢の問題、口の協調性の問題など様々な内容があることがわかります。

そして、上記の内容はお子さん一人ひとり不器用さの種類や強弱は異なるということです。

それでは、次に、著者の療育の現場から不器用さの具体的な事例についてお話していこうと思います。

著者の体験談

著者が現在勤めている療育現場(小学生が対象)では、多くの不器用さのみられるお子さんたちがおります。

小学生高学年の男子A君は、体を使った全身運動を苦手としています。

外遊びでは、鬼ごっこなど積極的に仲間集団に入り、楽しく走り回っています。走り方はぎこちなく、体は大きいのですが、走る速さはゆっくりです。ですので、すぐに相手からタッチされることがあり、鬼になることが多いです。

A君は他にも縄跳びが苦手です。縄をもって回すときに、どうしても肘を曲げて回すことができません。ですので、手を伸ばした状態で縄を回すので、うまく跳ぶことができません。これも全身の協調運動といった意味では苦手さが見られます。

A君はこうした全身運動に苦手さをもっていますが、細かい手作業は非常に得意で、工作などイメージができるとすぐに形にすることができます。細い糸を穴に通したり、ハサミの使用や折り紙なども得意です。このようにA君の中でも、不器用と見られるところとそうでないところがあります。

小学校中学年のB君は、A君とは対照的に、鬼ごっこでは走るのが早く、アスレチック遊びも得意です。一方で、工作などでハサミを使って細かい所を切ったり、はったりするのが苦手でよく大人に手伝って欲しいとお願いしてきます。

A君とB君とでは対照的な印象がありますが、どちらも不器用さが見られるという意味においては共通しているかと思います。

最後にこうした不器用さのあるお子さんたちへの支援のポイントを簡単にお伝えします。

不器用さのある子どもへの支援のポイント

まずは、体を動かすことが楽しいという経験の積み重ねです。

先のA君の例で言えば、他児との鬼ごっこが楽しいという体験、B君は作りたい工作があるということです。

そして、そうした経験が積み重なるような個々への環境調整や配慮です。

A君でいえば、鬼ごっこの際に、大人が間に入ることで鬼がA君に集中しないようにしていくこと、B君では、工作でできないところをサポートしていくといった当たり前と言えばそれまでですが、こうした環境調整や配慮が必要になります。

大切なのは失敗経験が重なってしまうこと、周囲からの批判を浴びることによる自信の低下です。

こういった事態を避けるような取り組みが支援のポイントとして非常に重要になってくるかと思います。

まだまだ運動の困難さは社会での認知が低い傾向にあります。

ですが、放置しておけば自然と改善されないケースも多くあり、それが最近少しずつ注目されるようになってきている発達性協調運動障害の人たちです。

著者も療育現場での経験を通して、子供たちが少しでも体をつかうことが楽しいという経験をもってもらえるように個々に応じた支援を心掛けていこうと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連記事:「大人に見られる不器用さの兆候・特徴について:療育経験を通して考える」

発達性協調運動障害に関連するお勧め書籍紹介

関連記事:「発達性協調運動障害(DCD)に関するおすすめ本【初級~中級編】」

中井昭夫(2016)特集,そだちからみたおとなの発達障害,Ⅱ・そだちとそだてられ、発達性強調運動症のそだち.そだちの科学,26,54‐58.