発達障害の人たちを支援するにあたって、二次障害の予防は非常に重要な課題です。

‟二次障害”とは、本来の発達障害(ASDやADHDなど)といった一次障害に、何らかのストレスが加わり、それによってうつ病や不安障害、行為障害などの症状が二次的に生じることを言います。

それでは、発達障害の中でも、ADHDにはどのような二次障害の特徴があると考えられているのでしょうか?

そこで、今回は、ADHDの二次障害について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、ADHDのマーチを通して理解を深めていきたいと思います。

今回参考にする資料として「榊原洋一(2019)最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本.ナツメ社.」を参照していきたいと思います。

ADHDの二次障害について:ADHDのマーチを例に

ADHDの発達特性のある人たちは、その行動特徴から周囲とのやり取りがうまくできずに、劣等感を持ったり、周囲が注意や叱責を繰り返すことで二次的な障害に繋がることがあります。

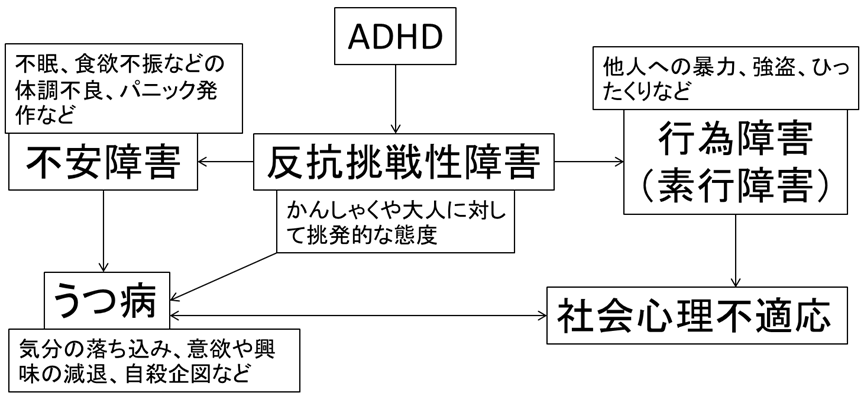

ADHDの人たちが二次障害に至るまでの過程を描いたものとして、「ADHDのマーチ」というものがあります。

それが下の図になります(榊原,2019)。

この図を見ると、ADHDといったもともとの一次障害があり、それが反抗挑戦性障害へと発展し、その後、不安障害あるいは行為障害へと発展してことがわかります。

反抗挑戦性障害とは、かんしゃくを起こしたり、大人への挑発的な態度をとることが半年以上続くことで、通常は9歳ごろまでに発症し、小学校高学年から中学生初期に最も顕著に現れます。

反抗挑戦性障害がさらにエスカレートすると、他人への暴力、強盗、ひったくりなど法に触れる行為としての行為障害(素行障害)へと発展していきます。

以上が簡単にではありますが、ADHDの二次障害が発症するプロセスです。

関連記事:「【反抗挑戦性障害とは何か?】療育経験を通して考える」

関連記事:「【反抗挑戦性障害への支援について】療育経験を通して考える」

著者の体験談

次に、著者の現場経験から、二次障害が疑われるケースについてお伝えしていきます。

著者自身、これまで、児童相談所で指導員や発達支援センターで未就学児への療育、現在は放課後等デイサービスで小学生を対象に療育をしています。

子どもたちとの関わりの中で、非常に理解や対応が難しいケースとして、二次障害が疑われるケースだと実感しています。

中でも、先述した反抗挑戦性障害が疑われる子どもにおいては、子どもとの間でトラブルを起こしやすいため、どうしてもネガティブな印象が強くなってしまいます。

反抗挑戦性障害が疑われる子どもの特徴として、もともと不注意や多動・衝動性傾向が強いことに加えて、ルールに従うことが難しい、挑発的な態度をとって大人や周囲を困らせるなどの行動特徴があります。

大人が何か指示を出すと、とにかく拒否を示す、他児がやっていることがすぐに気になりちょっかいを出す、口や手が出る、最初に決めたルールを忘れたり、自分の都合の良いルールに作り替えるなど、困った行動が多く見られる印象があります。

このような二次的な行動の要因には、養育環境(環境要因)が強く影響していると考えられています。

つまり、一次要因としてもっていたADHDの発達特性に対して、周囲が注意や叱責を加え、その状態が長期化することで、子どもの自尊心が低下して、それが問題行動へと発展してしまうというといった状態です。

こうした子どもも、状況によっては相手を思いやったり、場の雰囲気を読んだり、素直で大人に甘えてくることもあります。

著者が支援するにあたり注意していることは、注意や叱責をできるだけ回避し、良い行動、何かができたとき、頑張った過程などをほめるといったことを心掛けています。

こうした子どもたちは、大人への信頼感が弱く、常に大人を警戒し疑っています。

そのため、肯定的なまなざしや肯定的な評価が関わりとして非常に重要になってきます。

それと合わせて、どうしてもしてほしくない行動などは、できるだけ早めに本人とルールを決め、そのルールを事前に伝え、そのルールからはみ出した時には振り返りをしていく必要があります。

大人との信頼やルールなどの定着には非常に時間がかかるかと思いますし、支援の効果には個人差があります。

また、他の支援員や他の機関、可能であればご家庭との意思疎通(子どもへの関わり方など)など連携も重要になってきます。

二次障害の疑いのある子どもは、一次障害への対応も併せて行うなど、より支援の難しさが増しますが、子どもたちとの信頼関係の構築と、自尊心を高めていく関わり方が、その後の発達において非常に重要になってくると言えます。

以上、【ADHDの二次障害について】ADHDのマーチについて著者の経験談も踏まえて考えるについて見てきました。

二次障害のケースは他にも様々な状態像があります。

今後も、発達障害だけではなく二次障害への理解とそれを予防できるような対応を考え実践していきたいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

二次障害に関するお勧め書籍紹介

関連記事:「発達障害の二次障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」

榊原洋一(2019)最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本.ナツメ社.